聖徳太子

去年は聖徳太子がお亡くなりになって1400回忌でした。先日の興正寺春の法要の中でも太子を偲んでの法要がありました。遥か昔から人々に慕われてきた聖徳太子ですが、私は昔の1万円札の肖像を思いだします。しかし現在の1万円札の肖像は福沢諭吉に変わり令和6年からは渋沢栄一に変わります。今の若い人たちの中には、聖徳太子の1万円札を知らない人も沢山いるかもしれません。太子は「和を何よりも大切なものとし、いさかいを起こさぬことを根本としなさい。」というお言葉をのこしています。今ウクライナで行われてる悲しい出来事、こんな今こそ太子のお言葉が、世界に響いて欲しいと思うこの頃です。

写真:1万円札の肖像として知られる聖徳太子像

写真:真宗寺院に安置される聖徳(上宮)太子の掛け軸。

タグ:kuma

まずは一杯

一般的にご法事に招かれた方は、まず最初に施主さま宅のお仏壇前で手を合わせて施主さまや参列している皆さまにごあいさつをした後はお茶が出されるかもしれませんが、香川県内のご門徒さん宅で行われるご法事ではお茶より先にうどんが振る舞われるところがあります。

それは特に中讃地域あたりで出され、多くのお宅では「湯だめ」という食べ方でうどんがご用意されます。随分以前は県内の他の地域でも振る舞われていたそうです。

私自身、どのような理由でうどんが振る舞われはじめたかは定かではないですが、法事のたびに振る舞うご家庭もあったり、地域にもよりますが、各家庭の宗派(浄土真宗、真言宗など)の年忌によって振る舞うタイミングが異なったりする場合もあるそうです。

コロナ禍でうどんが振る舞われることが以前よりも減りつつはありますが、「うどんを頂いてからお勤めが始まる」、うどん県と言われる香川県らしいご法事です。

タグ:meg

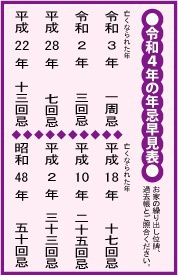

年忌のかぞえ方

お参りに行くと、「法事は何回忌まであるの?」というお問合せがあるので、ご案内させて頂きます。

浄土真宗の年忌法要は下記のようになります。

満中陰(命日から四十九日目)

百か日(命日から百日目)

一周忌(命日から一年後)

以後はすべてかぞえ年で数えていきます。

三回忌(命日から二年後)

七回忌、十三回忌、十七回忌、 二十五回忌、三十三回忌、五十回忌と勤めていきます。

通常年忌は五十回忌で終わりますが、 親鷺聖人や歴代の方々は、 御遠忌(ごおんき)と呼び、五十年ごとに勤められます。

タグ:sbt

前を向いてスタート!

新年を迎えたと思ったら、1月も終わりに近づき、まさに「元日や またうかうかの はじめかな」

を体現しております。

昨年末は、新型コロナウィルスの感染者数も大きく減少していましたので、「今年こそは!」と考えていたのは、私だけではないと思います。しかし、ご存知のとおりオミクロン株による感染者の急増で、またもや出鼻をくじかれた思いです。一方、刺激を受けることもありました。例えば箱根駅伝で起こった師弟タスキリレーや、大相撲初場所で優勝した御嶽海関の大関昇進などが、個人的に考えさせられる出来事でした。

感染者が増える中、先の事は不明瞭ですが、それでも私達に雅楽演奏を依頼してくださる方々がいます。その様な方々の想いに向かい合い、或いは自分たちの有り様に向かい合って、感謝を忘れず、今年も不自由な事はあるかも知れませんが、和鳴会の活動を拡め深めていきたいと思っております。

タグ:mat

いろいろな横笛

笛は日本人にとってたいへんなじみのある楽器です。

一口に笛といっても色々な種類のものがあります。尺八など縦に吹く縦笛。横に吹く横笛。今回は横笛(おうてき)についてお話してみたいと思います。

横笛にも多くの種類があります。

有名なものでは、龍笛(りゅうてき)能管(のうかん)高麗笛(こまぶえ)神楽笛(かぐらぶえ)篠笛(しのぶえ)などがありますが、この他にも西洋楽器のフルートも横笛です。

龍笛

雅楽の唐楽で使われる横笛です。竹でできており、穴は7穴で長さは40cm程度です。指穴周辺以外のほとんどの部分には樺巻という、桜の樹皮の繊維が巻かれています。頭部にはおもりが入れられ、赤い色の布で飾られています。

能管

能楽で使われる横笛の一つで、能だけではなく歌舞伎、寄席囃子や祇園囃子でも用いられます。竹でできており、穴は7穴で長さは龍笛とほぼ同じ40cm程度です。能管の頭部には金属製の飾りがついていて、内側の特徴として、吹き口と指穴の間の管内に「のど」と呼ばれる別の管が挿し込まれ、その分だけ直径がわずかに狭くなっています。

高麗笛

龍笛と似た外観をしていますが、龍笛と比べると細く、穴は6穴。長さは37cm程度で、龍笛よりも高音が出ます。

神楽笛

雅楽の神楽歌に使われるもので、竹製で穴は6穴。46cm程度と長い横笛です。頭部には赤と緑などの模様の布が使われています。音の高さは全音、龍笛よりやや低いです。

篠笛

篠竹でつくられた横笛です。穴は6個、もしくは7個のものがあります。

一度全部吹いてみたいと思うのですが、なかなか簡単には楽器店にも置いてなくて、手に取ってみることもできません。ネットには数多くの横笛が売られていますが、やっぱり実際に見てみないとと思って躊躇してしまいます。

そのなかでも能管は一番吹いてみたい横笛ですので、また吹く機会があれば感想をここで書きますね。

タグ:rin